1조원 규모 2차 입찰 '안전·경제 기여도'에 방점

지난 9월 국가정보자원관리 ESS 화재 여파

안전성 포함 '비가격경쟁' 40→50% 증가

LG엔솔, 충북 오창 LFP 배터리 생산 거점 이전

삼성 SDI, 울산 공장서 ESS용 배터리 생산

SK온, 서산 배터리 공장 일부 라인 ESS용 전환 추진

1조원 규모의 제2차 에너지저장장치(ESS) 중앙계약시장 입찰이 이달 말 공고될 예정인 가운데, 배터리 업계의 수주 경쟁이 한층 뜨거워지고 있다. 1차 입찰에서 전체 물량의 80%를 확보한 삼성SDI를 LG에너지솔루션과 SK온이 바짝 추격하며 반격에 나설지 주목된다.

24일 업계에 따르면 전력거래소는 총 540메가와트(MW) 규모의 제2차 ESS 중앙계약시장 입찰 공고를 이달 말 낼 예정이다. 이날까지 업계의 의견수렴을 거친 후 공고를 내며 내년 2월 우선협상대상자 선정이 이뤄진다. 공급 시기는 2027년 12월이다.

ESS 중앙계약시장 입찰은 정부의 제11차 전력수급기본계획에 따라 2038년까지 총 23기가와트(GW) 규모의 ESS를 전국에 공급하기 위한 대형 프로젝트다.

앞서 1차 입찰에서는 총 563MW 규모의 ESS를 구축할 8개 사업자가 선정됐다. 삼성SDI가 전남 진도·고흥·영광·무안·안좌·읍동 등 6개 사업을 수주했고, LG에너지솔루션이 전남 광양과 제주 표선 2곳을 확보했으며 SK온은 이번 라운드에서 수주 실적을 내지 못했다.

1차 입찰 당시 LG에너지솔루션과 SK온은 리튬인산철(LFP) 배터리를 앞세워 대응한 반면 삼성SDI는 상대적으로 비싼 각형 삼원계(NCA, 니켈·코발트·알루미늄) 배터리의 단가를 크게 낮추며 전체 물량의 76%를 가져갔다.

전력거래소는 지난 16일 제2차 에너지저장장치 중앙계약시장 사업자 설명회를 열고 추진 방향 등을 공유했다. 2차 평가의 핵심은 '안전'에 방점을 두고 있다. 지난 9월 국가정보자원관리원 대전 본원 전산실에서 발생한 ESS화재 여파에 따른 것으로 풀이된다.

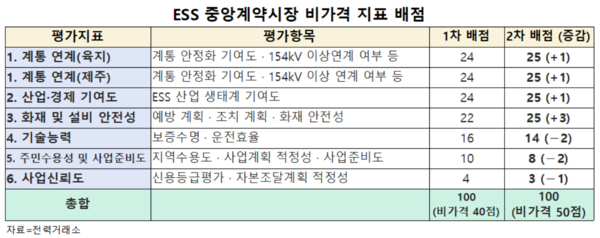

1차때 '비가격 평가'에서 차지하는 비중이 9.6%를 차지한 계통 연계와 산업·경제 기여도 그리고 8.8% 차지한 화재·설비 안전성 항목이 모두 12.5%로 조정되면서 '비가격 평가' 비중이 40%에서 50%로 상향됐다. 이로써 가격 평가와 비가격 평가가 동일해 졌다.

특히 비가격 평가 지표 중 '계통 연계'가 1차 사업보다 2점, '화재 안전성' 점수가 3점 높아졌고 산업·경제 기여도도 1점 높아졌다. 전력거래소는 전문가 집단을 별도로 구성해 화재 안전성 평가를 실시할 계획이다.

산업·경제 기여도 평가 기준은 ESS용 배터리의 국내 생산 여부가 핵심이다. 국내 배터리 3사는 국내 생산 배터리를 입찰 조건으로 내걸 것으로 보인다.

LG에너지솔루션은 그간 중국에서 생산하던 LFP 배터리의 생산거점을 국내 충북 오창으로 이전하기로 했다. 지난해 중국 남경과 올해 6월 미국 미시간 공장에 이어 오창에 연간 약 1GWh 규모 라인을 구축해 2027년부터 본격 가동할 계획이다. LG에너지솔루션은 국내 생산을 발판으로 안정적 공급망 확보와 지역 일자리 창출, 국내 산업 생태계 기여를 내세워 입찰 평가에서 우위를 점하겠다는 전략이다.

1차 사업에서 수주에 실패한 SK온도 2차 입찰을 대비해 국내에 LFP 생산 라인 구축을 추진하고 있다. SK온은 충남 서산에 있는 전기차용 배터리 공장의 일부 라인을 전환해 ESS용 LFP 파우치 셀을 생산할 계획이다. 내년 LFP 배터리가 탑재된 컨테이너형 ESS 제품을 미국 대규모 프로젝트에 공급할 예정으로 이를 통해 쌓은 양산 노하우를 국내 생산 안정화에 활용할 계획이다.

삼성SDI는 유일하게 울산 공장에서 ESS용 각형 삼원계 배터리를 국내에서 생산하고 있다. 1차 때 배터리 셀의 대부분을 울산 공장에서 생산하고, 소재·부품 등 공급망을 국내에 집중시킨 점이 높은 평가로 이어진 것으로 전해졌다.

화재설비안정성 평가에서 SK온은 사전 예방 기술로 전기화학 임피던스 분광법(EIS) 기반 배터리 진단 시스템으로 차별 전략을 꾀하고 있다. 화재 전 위험 신호를 30분 이상 앞서 감지하고, 문제 모듈만 교체해 유지보수 효율성을 확보할 수 있다. 사후 측면에서는 열확산 방지 및 폭발 방지 솔루션도 모두 적용하고 있다.

LG에너지솔루션의 LFP 배터리는 글로벌 안전 인증 기관인 UL 솔루션의 ‘UL9540A’ 기준을 충족한다. 별도 복잡한 소화 설비 없이 외부 냉각수와 자연 환기만으로도 온도를 낮출 수 있고, 셀 폭주 개시 온도는 약 270℃로 삼원계 배터리보다 60~90℃ 높아 화재 위험이 상대적으로 낮다.

삼성SDI는 각형 배터리의 구조적 안전성을 강조하며, ESS용에는 모듈 내부에 소화 약제를 직접 분사하는 EDI(직분사) 기술을 적용해 열폭주 시 열 전파를 효과적으로 차단한다. 또 전기안전공사와 사고 예방 매뉴얼을 구축해 안전성을 확보했다.

2차 입찰 경쟁에서도 LG에너지솔루션과 SK온은 LFP 파우치형 배터리로 참여할 가능성이 높아 보인다. 삼성SDI는 1차 때 안정성을 인정받은 각형 삼원계 배터리로 승부를 본다는 입장이다.

LFP 배터리는 안정적인 화학적 구조로 화재 위험이 덜하다. 무게는 무겁지만 원가 경쟁력이 높으며 수명이 길다는 장점이 있다. 시장조사기관 SNE리서치 등 배터리 업계에 따르면 전 세계 ESS 시장의 약 90% 이상이 LFP 배터리를 기반으로 구축돼있다.

반면 각형 삼원계 배터리는 파우치형 제품보다 에너지 밀도와 높은 출력이 높아 고성능 전기차나 대형 ESS에 적합하다는 장점이 있다. 하지만 가격적인 면에서 LFP 보다 비싸다는 단점이 있다.

60%에서 50%로 줄어들었지만 여전히 평가의 절반을 차지하는 '가격 경쟁력' 확보를 둘러싼 눈치싸움도 무시할 수 없다. 최저가 방식은 유지하지만 지역별(육지/제주도)로 최저가를 적용한다. 삼원계 배터리는 LFP보다 10~15% 비싸다. 그럼에도 삼성SDI는 1차 입찰에서 단가를 대폭 낮춰 수주에 성공했다. 국내 생산되는 각형 삼원계를 활용해 ESS용 부품의 원가를 낮춘 점이 성과의 배경으로 평가된다.

업계 관계자는 "산업·경제 기여도 측면에서는 그간 국내에서 ESS용 배터리 생산을 주력해온 삼성SDI가 우위를 점했으나 LG에너지솔루션의 LFP 양산 거점을 오창으로 이전하고 SK온도 국내 LFP 생산 라인 구축을 추진하면서 경쟁 구도가 한층 격화될 것"이라고 말했다.